貴州省黎平縣黃崗村蔣肖斌/攝

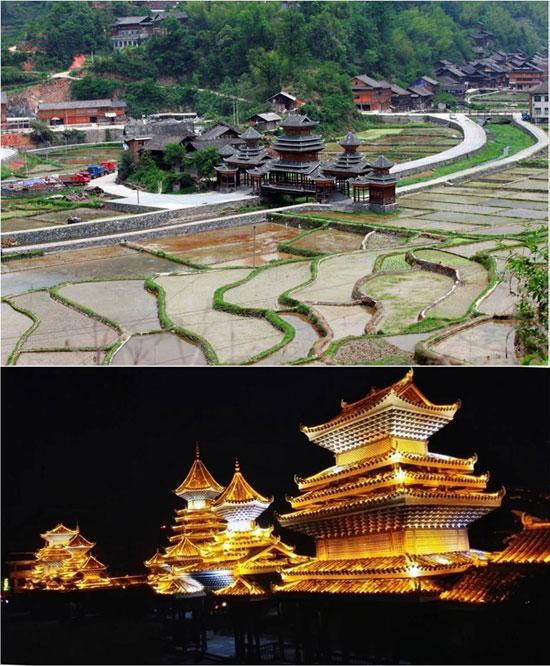

貴州省黎平縣肇興村在旅游開發前后對比圖

位于貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣的西江千戶苗寨,是中國乃至世界最大的苗族聚居村寨。依山而建的吊腳樓和保存完好的苗族傳統文化,堪稱一座露天博物館。自2008年被開發為旅游景區以來,人口不過數千人的西江千戶苗寨,一年要迎來游客兩三百萬人次。于是,走在苗寨的街上,可以看到悅來客棧、中國電信營業廳、夜市燒烤一條街等原來并不屬于這里的存在。

23歲的導游細寶依是這里土生土長的苗族姑娘,她告訴中國青年報記者:“很多人問我,喜歡苗寨以前的樣子還是現在的樣子?我想,對游客來說,肯定喜歡原生態;但對我們當地村民來說,經濟好了肯定好。我能在家門口工作,不用像我的父母那樣出去打工。”

11月16日,由貴州省人民政府主辦的以“保護·傳承·發展——傳統村落與現代文明的對話”為主題的2015首屆“中國傳統村落·黔東南峰會”在黔東南州舉辦。2000年,中國有自然村落363萬個,2010年,銳減為271萬個,10年消失90多萬個,其中不乏一些具有歷史、民族、地域文化和建筑藝術研究價值的傳統村落。傳統村落的保護和發展就像天平的兩端,如何為其加上平衡的砝碼依然是個難題。

為什么能保留村落原貌?因為窮

貴州省黎平縣黃崗村是一個侗族村寨,始建于宋朝,距今有800多年歷史。村子里的吊腳樓、鼓樓、風雨橋都保留著當年的模樣,看不到一間現代建筑、一條水泥路。村口有兩家小客棧,卻并不是村民的致富產業。原來,村子在幾年前被發現后,吸引了一些客人,由于交通不便,客人來了晚上回不去、又沒地兒住,當地政府才建了這兩間小客棧。至于村民,根本沒有做生意的意識。

侗族姑娘楊正麗告訴中國青年報記者,黃崗村住著1000多人,出去打工的不多,除了通了水電,人們的生活狀態和百年前并無太大區別,“都是自給自足,穿著自己做的傳統服飾,割稻、舂米、織布、唱侗族大歌……”

在很多傳統村落都被鋼筋水泥侵蝕的當下,為何黃崗村能保留村落原貌?楊正麗的答案很直白——因為窮。“木結構的房子,一般能住60~70年,然后原地拆了重建。這里的村民蓋房子就去山上砍杉木,請一些工人,幾萬塊錢就能蓋個新的;但如果蓋磚房,就需要十幾、二十萬元。這里的人均收入一年也不過幾千塊錢。”楊正麗說,“村子保存得好,經濟是主要原因。”

走出村子的楊正麗在縣里工作,父母仍住在村中。當被問到是否還愿意回來住時,楊正麗搖搖頭:“偶爾回來住一兩天是可以的,住久了年輕人受不了。”

如何調和景觀與宜居之間的矛盾?聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心秘書長周儉舉例,貴州省從江縣小黃村由于經濟較好,傳統木房正在被磚房取代,村落景觀逐漸被破壞。2013年,小黃村得到了世界銀行的民居修繕項目,但許多村民不愿意參與,或者參與項目后又將木房改建回磚房。

“后來,我們與村民協商的結果是,在保持木結構外表的基礎上,底部加固為磚結構,這樣既適宜居住又不破壞景觀。”周儉說,“村民是鄉村文化的主體,改善村民住房是傳統村落保護與可持續發展的基石。”

變成旅游區后,天天要過“傳統節日”

中國藝術研究院建筑藝術研究所所長劉托認為,建筑本身可以成為文化的載體。但是,他在考察中發現,傳統建筑的建造和修繕,已很難找到當地工匠,更難找到工種齊全的匠人隊伍。“2009年,我在西江千戶苗寨調研時,苗寨尚有40多個能獨擋一面的掌墨師傅,即建造的總指揮和總設計師,但年齡都已超過60歲,很少有年輕人愿意繼承。”

劉托說:“營造是一種兼具技術性、藝術性、儀式性、宗教性的活動,其本身就是一種可以展示的對象。而且技藝本身的價值和意義也是多方面的,如,民間建房是一家一戶、乃至一宗一族的重要事件,對家族繁衍、宗族昌盛,以及鄉里和睦、村民團結互助,都有著重要意義。”

目前,貴州省黔東南苗族侗族自治州有276個村寨被列入中國傳統村落名錄,占全國總數的10.8%。2012年9月,黔東南苗族村寨和侗族村寨再次列入國家文物局更新的45處世界文化遺產預備名單。2013年以來,國家住建部公布了三批中國傳統村落名錄;2014年,住建部、文化部、文物局、財政部聯合印發了《關于切實加強中國傳統村落保護的指導意見》。

然而,中南大學中國村落文化研究中心主任胡彬彬指出,對于傳統村落的保護,從目前法律所界定的保護對象與內容來看,重視有形的建筑保護,忽略了無形的文化保護。“在這樣的保護認識與理念下,傳統村落將可能變成一個個沒有文化靈魂的建筑‘標本’。”

胡彬彬曾用了30年時間,走了4000多個傳統村落。他發現,農村正在“空心化”,一個層面是有形的,村民外出打工,村莊無人居住;另一個層面是無形的,一些傳統村落原有的特質文化已經消失,造成“文化空心”。

位于貴州省從江縣的岜沙苗寨,被稱為“中國最后一個槍手部落”。男人們人人挎著鳥槍,留著獨特的發型,如同古代的武士。1999年,這里被開發為旅游景區。28歲的導游滾水格就是岜沙人,他告訴中國青年報記者,在1999年之前,這里還保持著自給自足的生活方式,“糧食是自己種的,衣服是自己做的,唯一需要的大概就是挑著柴禾去縣里換鹽巴”。

變成旅游景區后,岜沙人的生活變得“忙碌”起來,因為“天天要過傳統節日”。逢年過節,苗人喜歡吹奏一種傳統樂器蘆笙;現在為了給游客表演,每天都要吹蘆笙,一天就得兩三場。“不過,如果村里有老人去世,不能吹蘆笙,這個規矩我們還是保留了。”滾水格說。

不過,這又能保留多久呢?細寶依對中國青年報記者說,防火節是苗族的傳統節日,這一天,家家戶戶不準用火,要到河邊去吃冷食。但在西江千戶苗寨,這一天照樣開門迎客,該用火用火,該吃飯吃飯。

“都破壞成這樣了,還申什么遺?!”

貴州省榕江縣大利村的歷史要從明代算起,幾百年來一直保持著村子當年的風貌。大利村擁有完整的水文系統:從山上引山泉水灌溉梯田——從梯田流入村里的水塘——通過溝渠流到各家各戶,沿用至今。當地村民介紹,改變其中任何一個環節都會破壞這個系統,“比如,村民不種田了,沒有了梯田,就沒有了凈化水的功能”。

務農顯然不是改善生活的最佳選擇。大利村目前并沒有大規模游客,但貴廣高鐵已于去年開通,從廣州到榕江僅需4個多小時,來自廣州的游客已經明顯增多。

75歲的大利村村民楊秀文正坐在家門口,彈奏侗族的傳統樂器琵琶琴,彈著一把,身邊還放著三把。老人很靦腆,說現在仍然以種地為主,彈琴只是從小的愛好,偶爾也賣自己做的琴,“去年賣了3把,一把賣兩三百元”。

不可否認,旅游開發為村落帶來不菲的經濟收入。今年前三個季度,西江千戶苗寨的旅游綜合收入近21億元,同比增長36.11%;映射在個人身上,年輕的細寶依已經成為家中的頂梁柱,每年依靠做導游能收入兩萬余元,比務農的父母多得多。

同樣不可否認的是,旅游開發對傳統村落的破壞。中國傳統村落專家委員會副主任委員曹昌智向中國青年報記者展示了幾組對比照片:2012年之前,貴州省黎平縣肇興村還是一派優美的田園風光;2015年,肇興村為旅游開發,占用農田新建了金碧輝煌的寨門,夜間還有燈光效果;2012年之前,街道兩側還以民居為主,如今都已成了商鋪。曹昌智直言:“歷史風貌已經破壞殆盡。都破壞成這樣了,還申什么遺?!”

胡彬彬說:“不少‘文化遺產’正在變成‘文化遺憾’。不少‘受保護’的傳統村落,傳統的、充滿人文關懷和民族智慧的手工藝、非物質文化遺產,正在被無度地商業化,傳統文化被商業利益所抽空或取代。”

“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”,這大概是我們對傳統村落的期待。記者進入黃崗村時,女人們正在捶打青色的侗布,男人們唱起了侗族大歌。當問村民賣不賣這些民族服飾時,村民奇怪地問:“為什么要賣?”當問到唱一場大歌能掙多少錢時,楊正麗搖手:“不掙錢,這是侗族的習俗——可以不吃飯,不可以不唱歌。”