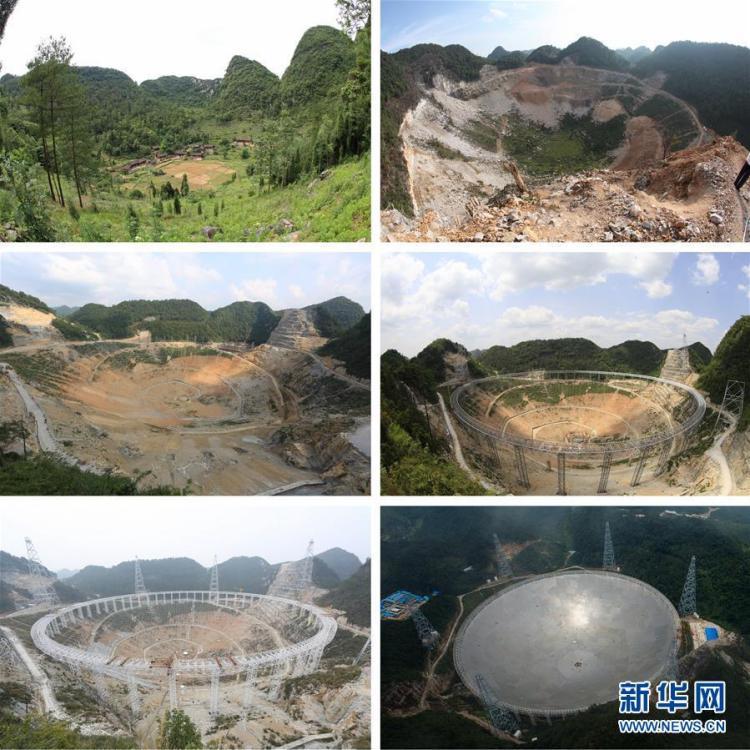

這張拼版照片為2009年5月25日拍攝的FAST工程所在地(左上)、2011年9月6日拍攝的FAST工程所在地(右上)、2012年8月5日拍攝的FAST工程所在地(左中)、2014年5月2日拍攝的FAST工程所在地(右中)、2015年1月16日拍攝的FAST工程所在地(左下)和2016年7月3日拍攝的主體完工后的FAST全景(右下)(前五張圖片由國家天文臺FAST項目團隊提供,第六張圖片新華社記者 歐東衢 攝 。新華社發 圖片來源:新華網

2016年7月3日,直徑500米、迄今全球最大的“鍋蓋”在貴州喀斯特天坑中架設完成。它就是500米口徑球面射電望遠鏡,世界上最大和最具威力的單口徑射電望遠鏡。它被稱為“天眼”,用來傾聽宇宙深處聲音、觀測宇宙奧秘。從老式電視上的雪花點說起,當老式電視收不到信號時,屏幕上不是一片空白,而是閃爍著密密麻麻的雪花點。其實,這些雪花點就是電磁波信號,其中也包括來自太空的射電輻射。

1933年,美國貝爾實驗室的科學家用一臺靈敏度很高的接收機意外發現了來自銀河中心穩定的射電輻射,從此開啟射電天文學的大門。用過“鍋蓋天線”的人知道,鍋蓋口徑越大,電視畫面也越清晰。對于射電望遠鏡來說,口徑越大看得越遠。全世界的射電天文學家都追求建造更大口徑的“鍋蓋”,以提高射電望遠鏡靈敏度。中國科學院國家天文臺研究員、500米口徑球面射電望遠鏡工程副經理彭勃說,射電望遠鏡在設計建造之初就曾遇到經費緊張,但不管減什么科學家們都不愿縮小望遠鏡的口徑。“宇宙空間混雜各種輻射,遙遠的信號像雷聲中的蟬鳴,沒有超級靈敏的‘耳朵’,根本就分辨不出來。”中國科學院國家天文臺500米口徑球面射電望遠鏡工程首席科學家、總工程師南仁東說。

此前,世界上最靈敏的射電望遠鏡,分別是德國波恩100米望遠鏡和美國阿雷西博300米望遠鏡。前者是可以移動“搖頭”的,后者則借助波多黎各島上的喀斯特洼坑建造。1993年國際無線電聯大會上,包括中國在內的10國天文學家提出建造新一代射電“大望遠鏡”的倡議,渴望在電波環境徹底毀壞前,回溯原初宇宙,解答天文學中的眾多難題。“造世界第一大口徑射電望遠鏡,是南仁東老師和幾位前輩的夢,體現了中國天文學家的鴻鵠之志。”彭勃說。

1995年底,北京天文臺聯合國內20余所大學和研究所,成立了射電“大望遠鏡”中國推進委員會,提出了利用貴州喀斯特洼地建造球反射面,即“阿雷西博型天線陣”的喀斯特工程概念。此后,中國科學家們進一步推進喀斯特概念,提出獨立研制一臺新型的喀斯特單元,即500米口徑球面射電望遠鏡。

(責任編輯 :葉瑋)