制呢廠辦公樓現狀(董三福拍攝)

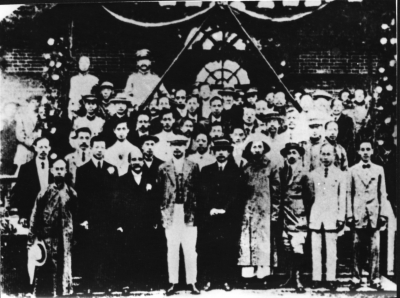

孫中山先生在制呢廠辦公樓樓前的合影(北京清河三羊毛紡集團公司提供)

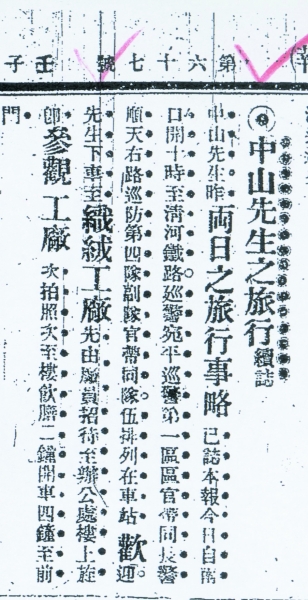

孫中山先生視察的報道(北京清河三羊毛紡集團公司提供)

從德勝門沿德昌路向北直行11公里,就來到了北五環外的清河街道辦事處地界。清河街道位于海淀區的東北部,與昌平區交界,歷史上可是鼎鼎大名,金稱清河館,元稱清河社,明稱清河店,清稱清河鎮,是北京城通往居庸關的必經重鎮,出入北京城的第一道門戶,元明清三代都有重兵把守,現在仍保留著列為首都文物保護單位的“漢代古城遺址”和明永樂年間的“廣濟橋”。但這兒有三處中國民主革命的先驅孫中山先生曾經蒞臨視察的歷史遺跡,卻一直鮮為人知。讓我們按照孫中山先生在清河視察的足跡一一道來:

清河火車站是中山先生清河之行的第一站。作為中國鐵路之父詹天佑111年前修建的京張鐵路上的重要一站,建于1905年的清河火車站老站房是中西合璧的6柱5間式站房,中間3間為候車室,外部為券門。后來,隨著車站的改造,站房外觀發生了很大變化,三處拱券門已被堵死一個,另外兩個加裝了門窗改為現在的售票處,但拱券的輪廓依舊顯然,“清河車站”四個紅色的題字據說還是建站時題刻的,可惜不知道是誰題寫的了。

清河大樓是中山先生清河之行的第二站。清河火車站東南2公里位于小營西路北側的清河大樓之名來自清末民初一座上百米長兩層樓高的水磨青磚灰瓦白灰勾縫的古建筑,這是一所建于清末的軍官學校,原名是保定軍校清河預科(當年報紙記載為陸軍第一預備學堂)。它早于著名的黃埔軍校,曾為中國培養出了一批軍事人才,小說《野火春風斗古城》中的團長關敬陶就畢業于清河軍校。七七事變后,華北偽陸軍軍官學校于1939年10月,遷至校內, 成為偽軍下級干部的養成所。居民李先生回憶說,1949年后,清河這個地方還很偏僻,老軍校地界內駐扎著一支部隊,部隊家屬就住在清河軍校改建的宿舍里,宿舍的地面是厚厚的純木地板,軍校建筑是二層樓房,樓層有長廊連接。后來,這個地方駐軍規模慢慢擴大,原來的兩層樓房被拆除了,建成了新的營院,但清河大樓得以名存。現在軍校遺跡僅存的,是因為充當與清上園小區的院墻而幸運地留存下來的,依然能夠看出高大的有著清晰的拱形門窗的一段青磚殘墻。

清河制呢廠是中山先生清河之行的第三站,并在建于1908年的溥利呢革公司辦公樓前留下清晰的身影。這座辦公樓磚木結構,上下兩層,四周有回廊,門窗設計具有歐式風格,因為它保存相對完好,已經被列入海淀區文物登記單位。清河制呢廠原名溥利呢革公司,是中國毛紡業的搖籃,是官商合辦的中國第一座毛紡廠,光緒三十年(1904年)創辦,任命候補道員譚學裴為首任總辦。當年招股投資白銀60萬兩,規模為粗紡走錠紡紗機12臺計4800枚,織機58臺,以及其它設備共180臺,全部由英國派馬公司進口。1908年在清河鎮動工興建,占地160余畝,建房280余間,1909年4月18日開工生產,有工人300余人,月產粗紡呢絨數千碼,產品均系供應軍隊所需的粗軍呢和軍毯。經歷清王朝、中華民國、日偽統治時期,抗戰勝利后國民黨政府再次接管。她的建立不僅是北京毛紡工業的開端,也是北京近代紡織工業的開端。

當時孫中山先生在清河的視察具體的時間究竟是哪一天?具體行程又是如何安排的呢?據1912年出版的《申報》和《孫中山年譜長編》等史料記載,“9月6日早晨九點,孫中山乘袁世凱預備的專列火車從前門站開赴張家口視察京張鐵路,11時到南口……9月7日上午十點半抵張家口……9月8日上午十時,由南口開車,十二時至清河織呢廠,總辦登車歡迎。其時大雨淋漓,車旁佇立各界人等衣為之濕。總辦備有車轎10余乘,馬十余騎。孫先生及從者冒雨行道,經陸軍第一預備學堂,校舍宏暢,校長某亦歡迎于道左。移時至織呢廠(原文如此),招待員排立門之左右,國旗飄揚于廠之四圍,紅燈滿室,孫先生與總辦同至織呢廠參觀。孫先生閱時,工人較平日紡織為更力,若借此以歡迎孫先生,孫閱畢隨至會合廳午餐,三時登車回京。”

可見,1912年9月8日,孫中山先生在清河視察共計三個來小時,先后視察了京張鐵路清河火車站、清河軍校,重點考察了清河制呢廠。據考證,孫中山先生親臨溥利呢革公司視察參觀時,工人們在辦公樓前扎起一座牌樓,兩旁貼著一副大對聯:“恭祝民國萬歲!”“歡迎孫中山先生!” 工人們參加了歡迎儀式,并聽取了孫中山先生的講話。他說:“你們要學習西方的先進技術,要成為現代化的工廠。”當孫中山先生來到機織車間參觀的時候,機織工人熱情地為他表演。北京三羊毛紡集團檔案室至今還保留著1912年孫中山參觀溥利呢革公司的歷史照片。這張珍貴的照片上孫中山著黑色外衣,戴黑色禮帽,著白色襯衫,系深色領帶,照片上共有近50人。

孫中山先生為什么到北京?為什么到清河參觀呢?經考證,大致情況為:孫中山先生1912年8月24日抵京,在北京逗留了近一個月,同袁世凱晤談十三次。每次談話自下午四時至深夜,有時竟一直談到次晨二點鐘,晤談非常融洽。中山先生打算“專求在社會上做成一種事業”,即建筑鐵路的事業,并于9月9日,正式接受袁世凱政府的任命,擔任全國鐵路督辦,立志要在十年內修筑二十萬里鐵路,“使中國全境,四通八達”,成為“全球第一強國”。為了這一目的,他在解職臨時大總統后第三天,就開始周游各省,進行調查訪問和參觀,反復宣傳他的民生主義和建設國家的設想,闡述興辦實業、發展鐵路的政策問題,希望中國能夠富強起來,人民得到幸福。所以,孫中山先生到北京視察京張鐵路和代表著當時比較先進的工業發展水平的清河制呢廠也就不難理解了。

滄海桑田,中山先生的夙愿實現了嗎?筆者了解到,現在的清河火車站即將隨著京張高鐵的開建,變身為京北樞紐車站,但百年老站不會被拆除,將作為景觀保留在新車站旁;名存實亡的清河大樓已經難尋軍校的蹤跡,取而代之的是被稱為共和國“殺手锏”的火箭軍司令部昂然矗立在其舊址之上;百年清河毛紡行業已經整體搬遷平谷,原址變為大型的橡樹灣高檔商品住宅區,清河街道正在積極協調對制呢廠辦公樓進行修繕保護和利用,將其打造成地區歷史文化的展示中心,用以傳承清河的歷史。

今年是孫中山先生誕辰150周年,駐足清河,憑吊偉人,尋覓歷史的遺跡,不也是一件有意義的快事嗎?

(責任編輯 :葉瑋)