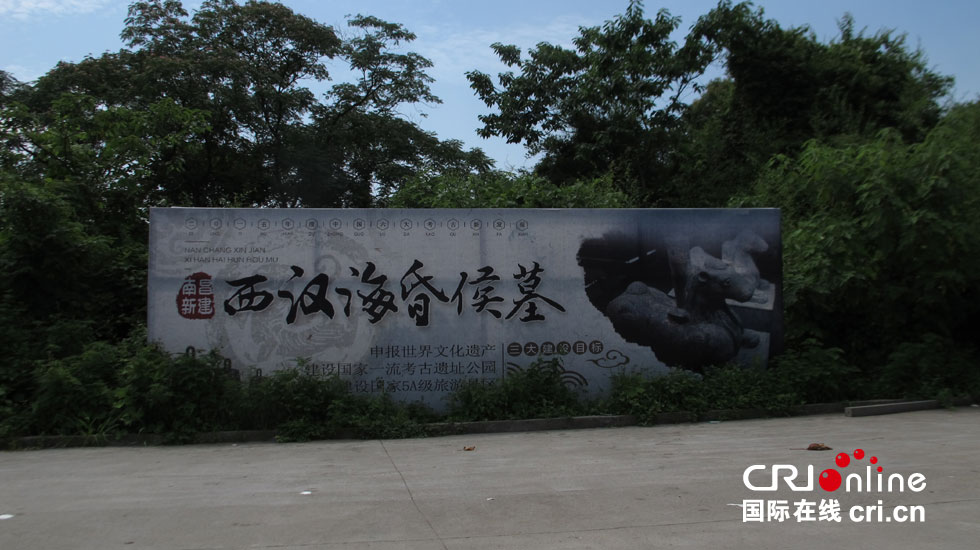

海昏侯墓告示牌立于墩墩山山腳下

國際在線報道(記者 張霽蒼):轟動全國、歷時三個多月的海昏侯墓文物展于昨天落下帷幕。正巧,幾天前筆者曾赴南昌參加媒體界的一次活動,獨自專程探訪了海昏侯墓址所在的墩墩山,今天,就把探訪經歷和網友分享一下。

雖然著名 但當地人并不熟悉它

赴南昌之前,我已經參觀過了在北京首都博物館舉行的海昏侯墓文物展。然而,作為一名歷史愛好者,我對曾經埋藏著文物的那些遺址現場的興趣絲毫不弱于那些價值連城的文物。于是,在領受了赴南昌出差的任務后,我特意提前半天抵達,想去看看海昏侯墓所在的那塊地方,想象一下在2000多年前,海昏侯劉賀為何選中了這個地方作為自己的冥府。

這里需要插播一點背景:在古代,帝王和公侯們都是在生前就選好自己的墓地,并建造陵墓。

海昏侯墓位于南昌市新建區大塘坪鄉觀西村,這是我在百度上查到的地址。百度還顯示,從我住宿的飯店到觀西村,大約40多公里。如果乘公交,單程需要至少2個半小時。我向負責接待我的當地媒體的同行咨詢路徑,目的是避免繞路,提高往返效率。有點出乎我意料的是,這位當地同行對此一無所知。但她熱情地答應幫我問問去墓址采訪過的記者。然而,直到幾個小時后我已經在返程的路上,才接到她的短信,說問到的曾去過墓址采訪的記者都說當時是坐采訪車去的,不知道該怎么走。不僅如此,后來我乘坐的出租車的司機對路徑也十分沒底,這些情況讓我意識到此前的判斷有些簡單和想當然了。我以為,海昏侯墓考古近來紅遍中國,那么,當地人,特別是當地媒體人和出租車司機,應該對相關情況都很熟悉。顯然,這是一種誤判。

為了趕時間,我決定打車前往。中午12點多,我從位于紅谷灘新區秋水廣場附近的住處出發,前往觀西村。司機知道海昏侯墓發掘的事,但沒去過墓址,而且對我提供的地址顯得將信將疑。他打開手機上的高德地圖指路,并幾次使用語音問路功能,還在微信群里向他的司機兄弟們咨詢,但他的哥們沒有一個人去過那里。在高速路上的一個小岔口,一個指路牌上寫著“海昏侯墓遺址”,但這個方向與高德地圖所指的路徑不同,司機決定還是聽高德地圖的。

經過一些周折、遲疑和不算多的冤枉路,在行車大約75分鐘之后,地圖顯示已經離目的地不遠。汽車駛進一個小村,司機停車向路邊聚坐在一起的幾位老人打聽海昏侯墓,老人們齊聲說就在前面不遠處。果然,幾分鐘之后,一個拱形的藍色塑料棚出現在眼前,海昏侯墓所在地——觀西村墩墩山到了。

海昏侯墓為何沒有封土堆?

墩墩山,嚴格地說,它難以稱得上是一座山,叫“臺地”可能更貼切些。一是因為它高度很低,大約只比周邊地形高出幾十米,二是它沒有山頂,整體比較平緩。

其實,在海昏侯墓火爆之前,墩墩山已經是一處全國重點文物保護單位了。據報道,當初,海昏侯墓剛發現的時候,考古學家們以為這只是“紫金城遺址和鐵河古墓群”的一部分。如今,海昏侯墓的名聲當然早已大大蓋過“紫金城遺址和鐵河古墓群”。

不出所料,沿著小道接近“山頂”之后,我沒能進入發掘區。鐵絲網把發掘區圍成一圈,每隔不遠就能看見一塊告示牌,寫著“高壓危險 請勿靠近”,同時,還有不少探頭。發掘區的入口處,鐵柵欄緊閉,旁邊警衛室里幾名穿著公安制服的人對我說,非工作人員不得入內。當我打算給他們拍照時,他們也予以拒絕。

不得入內,我倒是不覺得有多大遺憾,因為我就是來看墓址所在地的地形地貌的。比如,墩墩山的形貌就足以讓我產生一個很大的疑問:以劉賀的地位,他的墓,外觀上應該是一座圓拱形的封土堆才合乎慣例,然而,如前所述,墩墩山上是一片臺地,并沒有如北京老山漢墓那樣的巨大的圓拱形封土堆,這是為什么呢?

(責任編輯 :葉瑋)