中華門上的射擊孔 南京城墻保護管理中心供圖

70多年前的累累彈孔,是永遠的痛,也是永遠的警鐘

刺眼的彈孔、已經發黑的彈片、鑲嵌在城墻肚子里的射擊孔……70多年前,在抵抗侵華日軍的“南京保衛戰”中,古老的南京城墻,最后一次展現了它的軍事防御功能,在戰斗中起到了重要作用。

今年4月起,南京城墻保護管理中心對“南京城墻抗戰遺存”進行了調查,統計發現南京城墻上現存的射擊孔有20余處,彈孔無數。目前,他們的調查成果正在中華門甕城內展出,再現了中國守軍與侵華日軍在中山門、光華門、中華門、漢中門等戰場激戰的場景。

南京城墻保護管理中心研究員朱明娥說,目前課題還在最后的統計階段,將來這些調查研究都將存入檔案進行記錄,而且將在城墻上設置抗戰遺存標志牌,讓更多的公眾了解那段歷史。現代快報記者 胡玉梅 徐萌

中華門券頂上

藏著射擊孔

南京城墻命運多舛,在1937年12月中國守軍抵抗日本侵略者的“南京保衛戰”中,古老的城墻最后一次展現了它的軍事防御功能。在中日軍隊的反復爭奪戰中,中山門、光華門、中華門、通濟門等城門和各段城墻都遭遇了不可估量的損失。70多年過去了,城墻上依然留著很多彈孔和彈片,遺憾的是,不少遺存已經消失。

南京城墻保護管理中心研究員朱明娥,是這次“南京城墻抗戰遺存”課題的帶頭人,今年4月起,她帶領10多人的團隊,走遍了南京的城墻。

經過檢查,城墻上遺留下來的射擊孔有20多處。在中山門、神策門、挹江門、中華門都能找到射擊孔。“城墻上,那些露出來的用水泥包住的洞,或者用木頭包的洞,都是射擊孔。”朱明娥說,南京城墻上遺留的射擊孔形狀、大小都不一樣,70多年過去了,有的射擊孔已經被封堵,有的被植物遮掩。他們是在軍事專家、文史專家的陪同下,一起找到的。

朱明娥印象最深的,是中華門上的一個射擊孔,這個射擊孔就在“中華門”三個大字正上方,它東西向長2.23米,南北向長2.08米,高1.9米。目前從城墻外圍看射擊孔,還能看到一個口子,從城墻內部依然可以進去。射擊孔正對著的,是中華門外的長干橋方向。

中華門券頂上的這個射擊孔,也見證了當年那一段歷史:1937年12月8日,日軍在向紫金山發動進攻的同時,開始向雨花臺、中華門、光華門等方向逼近。當時,中華門戰斗主要圍繞“渡河”打響,“河”指的就是秦淮河。日方“陣中日記”記載,日軍渡河極其困難,很多日軍士兵被中華門城樓上傾瀉的火力打死在秦淮河中。為徹底拿下中華門,日軍使用了罕見的“步坦協同”的方式,對中華門發起立體式攻擊,為迫使中國盡快投降,松井石根還下令向南京城內撒下勸降書。但中國軍人毫不理睬,并在中華門城墻上寫下“誓復國仇”四個大字。

光華門城門上,留下密密麻麻的彈孔

光華門上

曾經布滿彈孔

在去實地調查前,朱明娥等人到相關單位調查了關于南京城墻抗戰方面的檔案,在其中一張老照片上可以看到,當時的光華門城門上有著密密麻麻的彈孔。遺憾的是,如今光華門已經沒有了。

留下彈孔的,不僅僅是光華門,很多彈孔現在還能找到。朱明娥給現代快報記者看了他們拍攝的彈孔照片,有的在城磚上,有的在條石上,深深凹進去一個洞,里面小,外面大。“這些洞不是風化造成的。”朱明娥說,“風化是整體性的,不會是獨獨凹進去一個孔。”

城墻上的彈孔到底有多少?朱明娥說,沒辦法統計,他們在中山門、漢中門、清涼門、太平門、儀鳳門等處都發現了彈孔。盡管南京城墻用的是大條石和厚重的城磚,但子彈還是射進了城磚、條石中,如今看來,這些彈孔分外刺眼。

朱明娥說,她們對城墻上的彈孔都進行了拍照、測量。最大的一個彈孔口徑為兩三厘米、深四五厘米。“有的彈孔中還殘留著彈片,已經發黑,我們也進行了采樣。”

記住歷史

未來將在城墻上

設立標志牌

令人遺憾的是,由于種種原因,不少城墻上的抗戰遺存已經消失了。“光華門、雨花門都發生過激烈的南京保衛戰。”朱明娥說,遺憾的是,光華門和雨花門都在上世紀五六十年代被拆除。朱明娥他們在光華門遺址上,還是找到了部分抗戰遺存,他們在靠河邊的一段城墻上,發現了非常多的彈孔。

另外,有的射擊孔被拆除了,比如:中山門南側一處機槍工事入口,由于美化環境而拆除了。

“全國沒有任何一座城墻像民國首都南京城墻一樣,遭受過深重的創傷;也沒有任何一座城市將城墻作為抗戰文物,提升到特殊文物層面進行系統的調查和研究,更不用說作為抗戰文物進行保護和利用了。”朱明娥說,南京城墻抗戰遺存的調查研究,填補了城墻關于抗戰這段歷史研究的空白,有助于提升南京城墻的歷史文化內涵。

調查結束后,他們將對南京城墻關于抗戰的遺存進行登記存檔,同時,他們還計劃在有過激烈戰斗或留有彈痕、缺口的一些城墻段設立標志牌,讓更多游客了解南京城墻在抗戰中的這段歷史。

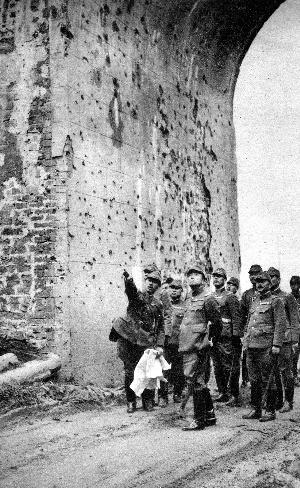

日軍在中山門城墻上觀測南京城

保護歷史

城墻抗戰遺跡

將進行考古發掘

現代快報記者了解到,早在10多年前,南京大學文化與自然遺產研究所所長賀云翱及研究團隊就對南京民國時期的碉堡遺跡進行了調查,在地圖上標注出來,并交給規劃和文物部門,在城市建設中予以保護。

去年的一個研究課題中,專家也計劃對當時戰斗激烈的中華門、光華門和中山門三個城門,雨花臺、鐘山一帶的碉堡群遺跡等進行考古發掘。課題負責人賀云翱說,十多年前的工作以調查為主,“這次打算更深入一些,通過發掘戰爭的遺跡和物件來記錄當年的戰爭,銘記歷史。”

賀云翱回憶,當年走訪的不少碉堡混跡在雜草中,甚至被當做垃圾堆放處,保存不當。賀云翱建議,經過考古后,會對抗戰遺跡的結構、歷史有系統的了解,“有的抗戰遺跡可建成考古公園或紀念地,遺存物件做好展覽展示工作,發揮歷史遺產的作用,給它們應有的尊嚴。”

目前,城墻考古還處在征求專家意見階段,考古方案還沒有完全做出來。賀云翱說,制作考古方案過程中,專家對如何鑒定戰爭遺跡產生爭議,“比如說,城墻上留下的彈孔是日本人打的還是中國人打的,水泥碉堡是為了抗擊侵華日軍,還是因為有的屬于其他防御要求而建造的,這些都存在出土文物鑒定問題。”

相比之下,抗戰物件更能說明問題。賀云翱說,過去,多處相關抗戰遺跡缺少考古工作,考古重視實證,只要做發掘應該會有所發現,未來或打算在城墻及周邊地區開展一些考古工作,與檔案材料相互映照,共同記錄和見證戰爭歷史,讓人們更加熱愛和平。