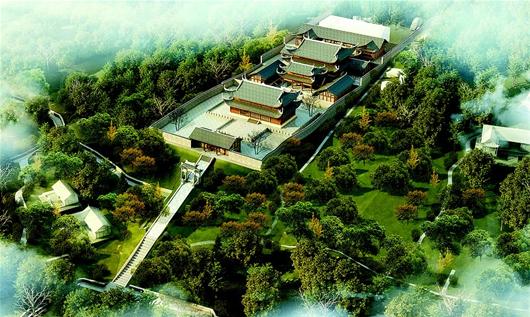

圖為:唐崖土司城衙署區(qū)復原效果圖(唐崖土司城管理處提供)。

今年,國家文物局確定,將湖北唐崖土司城遺址、湖南永順土司城遺址、貴州海龍屯遺址聯(lián)合組成中國土司遺產(chǎn),申報2015年世界文化遺產(chǎn)。

其中,唐崖土司城遺址位于我省恩施自治州咸豐縣。8月底以來,該遺址已先后接受國家文物局和聯(lián)合國文物專家的現(xiàn)場考察,正等候世界遺產(chǎn)委員會(隸屬于聯(lián)合國教科文組織)的最終評估。如獲通過,它將成為繼武當山古建筑群、鐘祥明顯陵之后,我省第三處世界文化遺產(chǎn)。

唐崖土司城曾有過怎樣的絢麗建筑?又是如何毀棄的?上月,記者實地踏訪,發(fā)現(xiàn)仍有許多未解之謎……

圖為:唐崖河畔,張王廟遺址內(nèi)的石人石馬。

“石頭城”還是“木頭城”?

在咸豐山區(qū),11月已入冬,居民家里生起了火爐。而在距離縣城約30公里的玄武山一側(cè),唐崖土司城遺址依然掩映在蔥綠的植被中。

走進遺址區(qū),記者滿以為會看到“土皇帝”留下的讓人震驚的奢華古建筑,但多少有點讓人失望,這里只是一片古城廢墟,綿延在好幾個山坡上。除了腳下石頭鋪成的古道、路邊殘存的亂石院墻,引人側(cè)目的地面遺存只有山頂?shù)耐了净蕢灐⑸窖氖品患吧侥_唐崖河畔的石人石馬,它們都顯得孤零零的。

然而,那些或黑黝黝、或白晃晃、或已長滿青苔的石板古道,似乎在向游人訴說,此地曾經(jīng)有過崢嶸歲月和氣勢恢弘的建筑。

這座被故宮博物院原院長、著名考古學家張忠培先生譽為“小故宮”的土司皇城,究竟有過怎樣的地面建筑呢?“唐崖土司城是一座‘石頭城’。”在引領記者參觀時,遺址管理處主任白斌脫口而出。的確,記者看到的地面遺存全是石構的;遺址北端還有一采石場,各種巨石從山腰一直滾到唐崖河邊;考古發(fā)掘出來的文物也有不少雕花石構件。只有旁邊幾處現(xiàn)代民居為磚木結構。

記者聯(lián)系到湖北省文物考古所的劉輝,他是去年在唐崖土司城進行考古發(fā)掘的執(zhí)行隊長。在問及唐崖土司城的地面建筑時,劉輝說:“我們只負責發(fā)掘地下的東西,土司城地面建筑原本是個什么樣子,這還是個謎,誰也說不清楚。”

可是,它有沒有可能是一座“木頭城”?有沒有可能是土家居民就地取材、用木頭搭建而成的漫山遍野的吊腳樓?

帶著這一疑問,記者采訪了華中科技大學建筑系退休教授、今年92歲的著名學者張良皋。張良皋認為,中國古人建筑必定首選木構,其次才是石構。因為他們會選擇取之容易、施工便利的建材,這種選擇不是由人的觀念決定的,而是由地理環(huán)境決定的。“地理孕育人文,人文衍生觀念,這個關系不容顛倒。”張良皋說,即使在觀念上,中國人相信只有變化才是永恒的,一旦不變化,就是“寂滅”,所以,中國的石構建筑一般只給“陰宅”,土司皇墳及附近數(shù)十座明清古墓全是石構的,就是佐證。與西方和埃及建筑不一樣,中國人的“陽宅”,一般不會是全石結構,石頭只用來做屋基、臺階、鋪路,或用于軍事堡壘。

張良皋認為,從唐崖土司城遺址3街18巷36院的框架來看,普通民居和商鋪應為簡易木構建筑,依山勢搭建;官員和家屬居住區(qū)為吊腳樓;但官署、衙門、駐軍場所不會用吊腳樓,應是磚木結構的官式建筑,這跟廟宇一樣,像武圣廟、文昌閣那種漢式建筑,很快就被少數(shù)民族地區(qū)接受了。

(責任編輯 :羅燕)