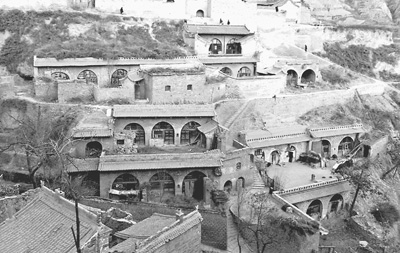

俯瞰李家山村���。

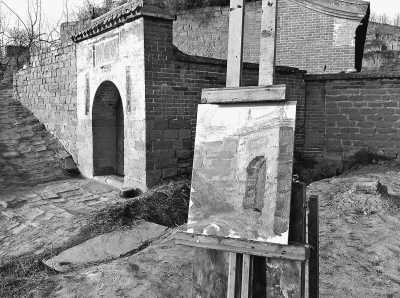

窯門寫生。

制圖:張芳曼

出山西太原往西三四百里�,進入呂梁山區����,一路黃土坡和窯洞����,典型的西北高原地貌�。到了磧口鎮,一個黃河邊的古渡口����,打聽去李家山村的路�,鎮上人笑了:去吧����,外鄉人,你會把一年的疲倦都放下�!

向南約3公里���,驅車進山�����。羊腸土路,千轉百回����,寬僅容一車��,陡處平視可見青天,左高坡�,右深谷�,猛一把輪��,不遠處有波光射窗����,是黃河����。屏息�,轉圈爬高,馬達低吼,終于到了路盡處�。四圍一看����,都是厚厚實實的黃土坡����,村子在哪兒?

就在腳下。

李家山村仿佛一位避世的隱士,不輕易見人。下車步行,接著向前�����,他的行藏才慢慢暴露出來——藏在山坡懷抱里�,已經許久了。

高處下視,山勢如鳳凰展翅�����,兩翅是夾著一條谷的兩面坡���,坡陡約70度���,從坡上到坡下,始建于明清時期的窯洞錯落有致,層層疊疊有11層之多����,形成了立體村落��。窯洞與窯洞相揖讓、相掩映���,不是北京四合院式的對稱����,而是蘇州園林式的錯落,既有泄水的實用需要,又深得構成之美����。村內道路該繞就繞�,該轉就轉�,整體布局如一幅中國畫,疏可跑馬,密不插針���。去過敦煌的人馬上會有一種似曾相識感:此處與鳴沙山、千佛洞布局章法頗有相通之處,只不過一個是山前多佛窟,一個是坡上盡人家罷了。

走進村子�,貼近窯洞���,明柱���、廈檐�����、高圪臺,磚雕�����、木刻����,或麒麟送子,或萬事如意,件件精細。房、廳�、堂����、廈���,皆有心裁��。

村子得到了大畫家吳冠中的青睞,他發現了李家山之美���,并告訴了世人。現在每年����,都有許多學攝影的大學生���、搞美術的寫生者和研究古建筑的人來此體味�。漫步山村�,山梁上、窯洞頂上��,不時會碰上一兩個拿單反相機的少年����。一問,太原理工大學大二的學生����,兩個班都住到了山上����。

曬太陽的老漢說����,這些娃娃�����,一看一個月�����,懂藝術哩�。問他啥叫藝術����,只瞇眼抽煙,卻不答�。

帶隊的老師在西邊的山梁上���,趁著夕照����,在畫布上涂抹一座窯門����,邊畫邊對學生們說:

“吳冠中說,外看像漢墓����,進來桃花源——你們瞧瞧��,有沒有西風殘照、漢家陵闕之美�?”

站在他身邊望出去�,黃土為屏�,黃河為帶,層層梯田����,厚厚大原�,果然雄渾�。

山村幽靜����。村東頭說話,西頭聽得真真的。一只狗叫���,滿谷吠聲。

山村質樸。處處院落,夜不閉戶�,推門就能進����。只有主人不在家���,才鎖院門�����。棗樹枝插一插��,就是山中的“防盜門”。與其說是“防盜門”,倒不如說是唐詩里“相攜及田家,童稚開荊扉”的“荊扉”嘛����!

山村古雅���。一位導演說�,李家山是透明的���,可以看見過去的歲月����。明清到民國,火車未通,貨物依賴黃河�。黃河行至磧口����,寬闊水面一下收縮到80米�,暗礁密布,浪狂石險����,過不得也�。貨物由此下船改陸路�����,北運天津北京�����。磧口鎮憑水旱碼頭,成為北方商貿重鎮。晉商在此云集。喬致庸的票號來了����,甚至民國孔氏家族的洋貨公司也有了分號���。周邊的十幾個小村子���,都成了富商的生活區�����。李家山,修成了大山腹地中的桃花源���。舊物老宅,至今仍可辨認晉商風華�。

村民多好客���。陜北民歌和晉西北民歌在此處交融,村民尤擅唱歌�。歌詞潑辣��,感情滾燙:“天上的烏擺(注:老鷹)地上的雞,繞來繞去搖三擺——我撂不下個你�!”

晚上�,出門散步�,漫天繁星,潑辣在頭頂�。下弦月上來了�����,村里沒路燈,只有寄住著大學生的窯洞還透著光�,可路上清亮亮的��。

早晨,起來遛彎兒���,鳥雀報曉,嘰嘰喳喳���。家家炊煙,淡淡的薄霧彌漫在村口谷中��。有老者在門前劈柴�,不緊不慢,伐木丁丁�,聲音清脆��,響出幾分古意。沿坡上小路徐行�����,朝陽隱在山后�。

梯田拐處幾縷煙,是遠處人家無疑了�����。

小貼士

怎么去:從太原出發經呂梁市到達磧口鎮����,從鎮上有車到達李家山村

玩什么:看黃土高原景觀�、體驗窯洞生活、聽當地民歌

吃什么:山西傳統面食